地域自動運転サミット2020

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動運転(システムとサービスの拡張)では、地域の社会的課題解決や、持続可能な公共交通システムの実現に向け、自動運転に期待される役割や現状の課題を、実証実験に取り組んでいる自治体や事業者により共有・討議する場として、地域自動運転サミットを開催しました。

イベント概要

◆ 日時

- 2021年3月25日(木) 14:50~17:30

◆ 会場

- TOC有明(東京都江東区)

◆ 実施形式

- オンラインとリアルのハイブリッド形式でのディスカッション

- 各地域からの登壇者:web会議システムにてリモート参加

- 各事業者からの登壇者、SIP関係者、一般の観覧者:TOC有明にてリアル参加

- オンラインの観覧者:YouTube Liveでのオンライン視聴

◆ 登壇者

-

開会挨拶

- 内閣府:三ッ林副大臣

- 経済産業省:江島副大臣

- 国土交通省:大西副大臣(渡辺官房審議官による代読)

基調講演

- SIP-adus 推進委員会 プログラムディレクター:葛巻 清吾

各地域紹介

- 島根県飯南町:塚原 隆昭町長

- 福井県永平寺町:河合 永充町長

- 秋田県上小阿仁村:小林 悦次村長

- 沖縄県北谷町:野国 昌春町長

- 滋賀県東近江市:小椋 正清市長

パネルディスカッション第1部 地域の課題解決

- 島根県飯南町 道の駅「赤来高原」駅長:木村 和子様、地域振興課長:長島 淳二様

- 福井県永平寺町 総合政策課:山村 徹様

- 秋田県上小阿仁村 NPO法人 上小阿仁村移送サービス協会代表:萩野 芳紀様、

地元ボランティア(自動運転 運転手):石上 久美子様 - 沖縄県北谷町 企画財政課長:仲松 明様

- 滋賀県東近江市 道の駅「奥永源寺 渓流の里」駅長:小門 信也様

パネルディスカッション第2部 次世代公共交通システム

- 西日本鉄道株式会社 未来モビリティ部 企画開発課長:日高 悟様

- みちのりHD ディレクター:浅井 康太様

- 株式会社ZMP 取締役:西村 明浩様

- BOLDLY株式会社 代表取締役社長兼CEO:佐治 友基様

- 株式会社ティアフォー 創業者兼最高技術責任者(CTO):加藤 真平様

閉会挨拶

- SIP-adus 推進委員会 サブ・プログラムディレクター:有本 建男氏

◆ 司会

- SIP-adus 推進委員会 構成員:岩貞 るみこ氏

◆ モデレーター

- パネルディスカッション第1部 SIP-adus 推進委員会 構成員:岩貞 るみこ氏

パネルディスカッション第2部 SIP-adus 推進委員会 構成員:清水 和夫氏

◆ 開催レポート

【パネルディスカッション概要】

第1部:地域の課題解決での主なQ&A

- Q:

- 各地域のお話からは、いかにサステナブルにサービスを続けるか、収支を成り立たせるかといった点が共通の課題と言えると思う。同時に、地域に受け入れてもらうための工夫も色々とされている。また、「移動だけではない活用方法」という観点も面白いと感じた。子どもたちに乗車してもらったところもあるということだが、その様子について教えてほしい。また、子どもたちの反応はどうだったか。

- A1:

- 子どもたちにはこちらからお願いして乗ってもらった。本来は高齢者等に載って頂くことが第一という面もあるが、それは前提として、地域の大人たちが先進的かつ大きな仕事をしているということを子どもたちに教えてあげたいという思いから、子どもたちに乗ってもらった。子どもたちの反応は良かった。自動運転車両に乗る機会はなかなかないし、大人たちが一つのことに一生懸命に取り組む様子を見せてあげられたという点も良かったと思う。

- A2:

- 走路の中央付近に小学校があり、児童の下校を自動運転で行う試みを実施中。子どもたちに先端技術を体験して夢を持ってほしいという思いに加え、行政としては、少人数かつ長距離の下校が心配だという保護者の声も捉え、下校をより安全に行う目的で積極的に実施している。子どもたちの反応について、以前のバス下校に比べて時間がかかって遊ぶ時間が減るという声もあったが、ゆっくり喋りながら下校するのが楽しいという反応も多く、嬉しく思っている。

- Q:

- 行政や運行事業者と上手くコミュニケーションをとる必要があると思うが、関係性はどう保つか。実証実験は誰が主体となって行うのか。

- A:

- オペレーターやドライバーは地域の方々にお願いし、当初は「そんなこと本当にできるのかな」と言っていた方々も、日が経つにつれて「自分達にもできる」という実感を深めていた。今後に向けて力強い仲間ができ、行政と地域住民が一体となって取り組める体制ができたと思っている。

- Q:

- 各自治体の紹介の中で「人材育成に役立った」との言及があったが、具体的にはどういうことか。

- A:

- 実証実験事業のなかで、地域の小学校6年生に参加してもらって「ワールドカフェ」というディスカッションを実施し、今後自動運転を継続的に行っていくための在り方について考えてもらった。「低速の自動運転車両と公道を高速で走る車両の両方が存在することやそのバランスについて、大人たちが受け容れていく社会になれば良い」という意見をもらい、大変驚いた。技術の前進も重要だが、地域に合ったルールや人の意識を作っていくことが重要で、我々の役目だと思った。

- Q:

- 無人の良さと有人の良さ、それぞれがあると思う。各自治体の紹介の中で「困り事」への言及はあまりなかったが、実際に運営する場合には様々なご苦労があると思う。無人・有人の場合を含め、困り事について教えてほしい。

- A:

- 乗客をいかに車両に案内して正しく乗ってもらうかという手順について、苦労、工夫している。どこで待てばよいか、どう乗ればよいかについて、きちんと整理していく必要がある。

- Q:

- 従来人が行っていたサービスが無人運転で失われてしまうので、それに代わるものをどう整えるかということか。

- A:

- 人それぞれ反応やニーズが異なるので、それに対してどうアプローチするかが課題。現時点では、遠隔操作室のカメラと音声マイクで個別対応することになっているが、その負担をシステムに代えていくことは必要だと認識している。

第2部:次世代公共交通システムでの主なQ&A

- Q:

- 自動運転バスを体験した乗客からは、乗り心地に対する高い評価が得られた一方で、無人のオペレーションでは万一の際に不安という声が多かったようだが?

- A:

- 有人だと安心感が高まるという声については、車内で多くの乗客から伺ったし、以前別の実証実験を実施した際にも多く聞かれた。根強いニーズがあるように感じている。

- Q:

- 自動運転の認知・判断に関する技術領域で、どのあたりに難しさを感じているか?

- A:

- 認知・判断に関するAIの技術開発は大変だが、そのうち必ずできる。課題は、いかに早く安くできるかということ。実用化に向け、お金も時間もいくらでもかけていいわけではない。実証実験も非常にコストがかかるので、いかに効率よくまわすかが課題である。

- Q:

- 安全性をどう評価していくか、リアルな環境での検証だけでなくと、サイバー空間でのシミュレーション活用も大事になるか?

- A:

- その通り。意外に思われるかもしれないが、自動運転の開発プロセスにおける大半のコスト・人・時間は、AIの開発よりも、安全性の検証に費やされるといっても過言ではない。効率的な開発の為には、ちゃんと基準を決め、実世界を走らせるだけなく、シミュレーションを活用して検証プロセスを自動化することが、非常に重要である。

- Q:

- 先ほど、自動運転バスの運行を始めた後、市民の理解が得られ、違法駐車がなくなったという話があった。市民が受け入れてくれる姿勢に転じ、非常にいい関係が出来上がったように思える。

- A:

- 市民が何のための自動運転かをくみとり、また将来的に自分自身にも役立つことを理解してくれ、協力関係ができあがった。技術の進化よりも、市民の進化のほうが早かったと言える。

導入当初は違和感を持たれ敬遠されても、運用を継続する中で徐々に浸透し、地域の子供たちから声をかけてくれるようになった。使われて実際に役に立ちながら、地域の一員になっていけることを痛感する。

また、マスコミュニケーションだけでは理解が得られないので、町単位・工区単位などの小さなかたまりに対象を小分けして対話を行い、理解を得るように努めている。

とある地域で昨年取り組んだ実証実験では、バスの車体をお魚マークでラッピングし、子供たちに自動運転バスの目印として教えたところ、町で見かけたときに指をさして声をあげてくれるようになった。彼らが自動運転ネイティブの第一世代として、若者・大人に育つ過程で当たり前のものとして認知してくれると、より一層の受容性と社会変革が期待できるのではと思う。

-

【当日の模様】

-

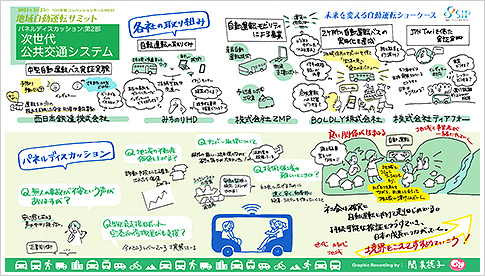

【グラフィックレコーディング】

討議の内容を可視化して記録することを目的に、“グラフィックレコーディング”を活用しました。